研究検査科

研究検査科は検体検査、生体検査を行っています。検体検査は一般検査、血液検査、生化学検査、

血清検査、輸血検査、細菌検査、病理検査部門で、後者は生体検査を行う生理機能検査部門です。

科長(医師)1名、臨床検査技師8名で構成され、臨床側から依頼された検査を迅速かつ正確に

医師側に報告する部門です。

一般検査

一般検査は尿一般定性(色調、比重、pH、蛋白、糖、潜血反応、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、白血球反応)、尿蛋白定量、尿糖定量、尿沈渣、便潜血、虫卵、髄液、その他各種穿刺液の検査を行っています。

一般検査は尿一般定性(色調、比重、pH、蛋白、糖、潜血反応、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、白血球反応)、尿蛋白定量、尿糖定量、尿沈渣、便潜血、虫卵、髄液、その他各種穿刺液の検査を行っています。

外来診療において診察前検査を実施しているため、至急検査は検体採取後1時間以内に報告します。

血液検査

血液検査は血算(赤血球、白血球、血小板等の数)、ヘモグロビン量、血液像(赤血球、白血球の形態および種類の分類)、血液型、凝固・線溶系の検査を行っています。

血液検査は血算(赤血球、白血球、血小板等の数)、ヘモグロビン量、血液像(赤血球、白血球の形態および種類の分類)、血液型、凝固・線溶系の検査を行っています。

外来診療において診察前検査を実施しているため、至急検査は採血後1時間以内に報告します。

生化学検査

生化学検査は肝機能検査(AST,ALT等)や腎機能検査(BUN,CRE等)等を自動分析装置で測定しています。

生化学検査は肝機能検査(AST,ALT等)や腎機能検査(BUN,CRE等)等を自動分析装置で測定しています。

外来診療において診察前検査を実施しているため、至急検査は採血後1時間以内に報告します。

血清検査

血清検査は腫瘍マーカー(CEA,CA19-9等)、感染症(HBsAg,HCVAb等)や甲状腺機能(TSH,FT3等)を免疫測定装置で測定しています。

血清検査は腫瘍マーカー(CEA,CA19-9等)、感染症(HBsAg,HCVAb等)や甲状腺機能(TSH,FT3等)を免疫測定装置で測定しています。

外来診療において診察前検査を実施しているため、至急検査は採血後1時間以内に報告します。

輸血検査

輸血検査は、照射赤血球液(Ir-RBC-LR)、新鮮凍結血漿(FFP-LR)、照射濃厚血小板(Ir-PC-LR)等の製剤の一元管理と輸血検査を実施し、より安全な輸血業務を目指し取り組んでいます。

輸血検査は、照射赤血球液(Ir-RBC-LR)、新鮮凍結血漿(FFP-LR)、照射濃厚血小板(Ir-PC-LR)等の製剤の一元管理と輸血検査を実施し、より安全な輸血業務を目指し取り組んでいます。

細菌検査

喀痰、血液、尿、糞便などの検体材料を用いて感染症を起こす原因微生物を検出し、どんな薬が 効くかを調べます。

1.塗沫検査

スライドガラスに検体材料を塗り、染色をして顕微鏡で菌の染まり方や形の違いを観察します。

観察することで感染症の原因菌の推定や治療効果がわかります。

2.培養検査

検査材料や目的菌により、寒天に栄養を加えた「培地」といわれるものに材料を塗り、

検査材料や目的菌により、寒天に栄養を加えた「培地」といわれるものに材料を塗り、

菌を増殖させて検出しやすくします。目的菌により培養する温度や時間に違いがあり、

3.同定・薬剤感受性検査

増殖させた菌から専用のキットや機器を使って菌の同定(菌名)、どんな薬が効くかを調べます。

増殖させた菌から専用のキットや機器を使って菌の同定(菌名)、どんな薬が効くかを調べます。

4.感染症迅速検査

咽頭ぬぐい液、喀痰、尿、糞便などの検体材料を用いて、インフルエンザ・肺炎球菌・

ノロウィルス・O-157などを素早く検出する検査です。数十分ほどで結果がでます。

咽頭ぬぐい液、喀痰、尿、糞便などの検体材料を用いて、インフルエンザ・肺炎球菌・

ノロウィルス・O-157などを素早く検出する検査です。数十分ほどで結果がでます。

その他の業務

ICT(院内感染対策チーム)

当院には院内で発生する感染症の予防・対策・教育等を行うICT(院内感染対策チーム)が

組織されており、検査技師(主に細菌検査室)も参画しています。

検査室のおもな業務は院内の細菌検査データの発信、薬剤耐性菌(MRSA等)や

流行性感染症(インフルエンザ、ノロウィルス等)の検出時に迅速に情報の共有ができるよう

院内に提供しています。

病理検査

病理検査は、病気の診断や原因の究明を目的として、手術または検査の目的で採取された臓器、組織、細胞を対象に顕微鏡等を用いて詳しい診断を行う検査です。

病理組織検査と細胞診検査と病理解剖の3つに大別されます。

1. 病理組織検査

病理組織検査は、内視鏡検査で採取した組織や、手術で摘出された臓器もすべて病理検査室で組織標本として作製され、病理医が詳しい診断を行っています。

組織の良悪の判定や、特殊な疾患の有無、炎症の原因などを検索し、治療方針決定のために重要な情報を提供しています。

また、手術中に行う迅速診断も行っています。

2. 細胞診検査

細胞診検査は細胞を診る検査です。対象となるのは喀痰や尿,子宮頚部・内膜,乳腺,甲状腺などがあります。種類としては、大まかに3つに分類されます。

① 剥離細胞診:尿,痰など

自然に剥がれて落ちてきた細胞を診る検査。

② 擦過細胞診:子宮頚部,内膜,気管支など

こすり取って採取した細胞を診る検査。

③ 穿刺吸引細胞診:乳腺,甲状腺,リンパ節など

体表面に近い部位を安全に刺すことの出来る場合に行われる検査で、目的の場所の細胞を積極的に採取します。

3. 病理解剖

亡くなられた患者様の死因を確認し、病気の成り立ちを解明するために行います。

主要臓器から肉眼標本を採取、更に顕微鏡検査標本を作製し診断します。

報告結果はカンファレンスにて検討されます。

生理検査

生体の機能を調べる検査で、身体から得られた波形や画像をもとに分析します。

1.心電図検査

①心電図検査

①心電図検査

心臓が動いているとき、微弱な電流が発生します。

その時の電流の変化を波形として記録し、観察します。

検査でわかる病気:狭心症、心筋梗塞、心肥大、不整脈など

②ホルター心電図検査

②ホルター心電図検査

小型の記録機を身に着けて24時間連続して心電図を記録する検査です。

通常の心電図の記録時間では短時間のため、一過性の異常は検出できないことがあります。

このような異常や日常生活中に発生する異常を検出します。

検査でわかる病気:狭心症、不整脈(種類、出現頻度、持続時間等)など

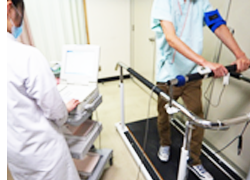

③トレッドミル運動負荷試験

③トレッドミル運動負荷試験

運動(ベルトコンベアの上を歩行)して脈拍が上昇したときの心電図の波形変化みる検査です。

労作に伴って起こる狭心症や不整脈の診断に有効です。

また、肺や心臓の運動能力を調べることができます。

検査でわかる病気:狭心症などの虚血性心疾患、肺の運動耐容能など

2.超音波検査

超音波を体の表面にあててその反射を映像化することで内部の状態を調べる検査です。

超音波を体の表面にあててその反射を映像化することで内部の状態を調べる検査です。

放射線を用いないので安全で、苦痛もほとんどありません。

検査部位は腹部、心臓、頸動脈、下肢静脈、甲状腺などを行っています。

注意事項

腹部超音波検査は食事の影響を受けるので、午前に検査を受ける場合は朝食は摂らずに、

午後の場合は朝食は早めに済ませてください。

検査でわかる病気:腹部・・・・脂肪肝、肝硬変、肝臓がん、胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん、

腎結石、水腎症、腎臓がん、膵炎、膵臓がんなど

心臓・・・・心臓弁膜症、心筋梗塞、心不全、心肥大など

頸動脈・・・動脈硬化や肥厚、石灰化など

下肢静脈・・静脈瘤、深部静脈血栓など

甲状腺・・・甲状腺腫、甲状腺腫瘤など

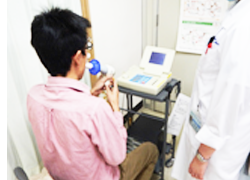

3.呼吸機能検査

呼吸の時の呼気量と吸気量を測定し、肺や気管支の障害を調べます。次に示す検査があります。

呼吸の時の呼気量と吸気量を測定し、肺や気管支の障害を調べます。次に示す検査があります。

①肺活量検査

肺の中にどのくらい空気を取り込むことができるか

調べます。

②努力性肺活量

いっぱいに吸った息をどのくらい勢いよく吐き出せるか調べます。

③機能的残気量

安静呼気位で肺や気道に残る空気量を調べます。

④肺拡散能

肺でのガス交換がうまく機能しているかを調べます。

⑤クロージングボリューム

肺全体に均等に空気が送り込まれているかを調べます。

検査でわかる病気:気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、肺線維症、COPDなど

4.血圧脈波検査

血管は加齢とともに硬化していきます。

血管は加齢とともに硬化していきます。

しかし、生活習慣病(高血圧、高脂血症、糖尿病等)などがあるとその進行が速くなっていきます。

この検査は動脈壁における硬化の程度、下肢動脈の狭窄を調べます。

検査でわかる病気:動脈硬化の程度、閉塞性動脈硬化症など

5.尿素呼気試験

胃の中のヘリコバクター・ピロリ菌感染を調べる検査です。

胃の中のヘリコバクター・ピロリ菌感染を調べる検査です。

検査薬を服用し、服用前後の呼気を集めて診断します。

注意事項

食事の影響を受けるので、午前に検査を受ける場合は朝食は摂らずに、午後の場合は朝食は早めに済ませてください。

6.その他の検査

その他に脳波検査、聴力検査、眼底カメラ、終夜睡眠ポリグラフィーなどの検査も行っています。